Nella progettazione del nuovo quartiere il verde era un elemento caratterizzante di tutti i villini; ed era prevista una cintura agricola intorno all’abitato. Anche per questo furono pensati solo due spazi destinati a parco: erano due spazi che si riteneva di dover risparmiare dall’edificazione per il loro particolare significato.

Il primo è il “Giardino di Corso Sempione” (per i montesacrini: i “giardinetti”), ribattezzato nel 2008 “Parco Caio Sicinio Belluto” (uno dei primi tribuni della plebe). Situato tra corso Sempione e il tracciato originario di via Nomentana, fu progettato nel 1926 dall’architetto Raffaele De Vico ed è caratterizzato da vialetti pavimentati che delimitano grandi aiuole. Qui sorgeva una vasta necropoli, come attestano anche i resti dei due antichi mausolei adiacenti. Altri resti, meno importanti, purtroppo non furono conservati quando l’area fu risistemata all’epoca della realizzazione di Città Giardino.

Il secondo spazio che fu destinato a parco, appena più a sud, è la pinetina che sorge sull’antico “Monte Sacro”, che dà il nome al quartiere.

Il “monte” è in verità una collinetta di altezza abbastanza modesta, alta 37 metri s.l.m. Qui, secondo gli autori romani – Cicerone, Tito Livio, Valerio Massimo -, si verificarono nella prima metà del V sec. a. C. le celebri secessioni della plebe (gli stessi storici ritenevano questa ricostruzione più attendibile di quella che individuava il luogo della secessione nell’Aventino). E qui il patrizio Menenio Agrippa pronunciò il suo celebre apologo sul corpo e le membra.

Si parlò sin dall’antichità di “Sacer Mons”, perché i plebei vi avevano eretto un’ara a Giove Terrifico.

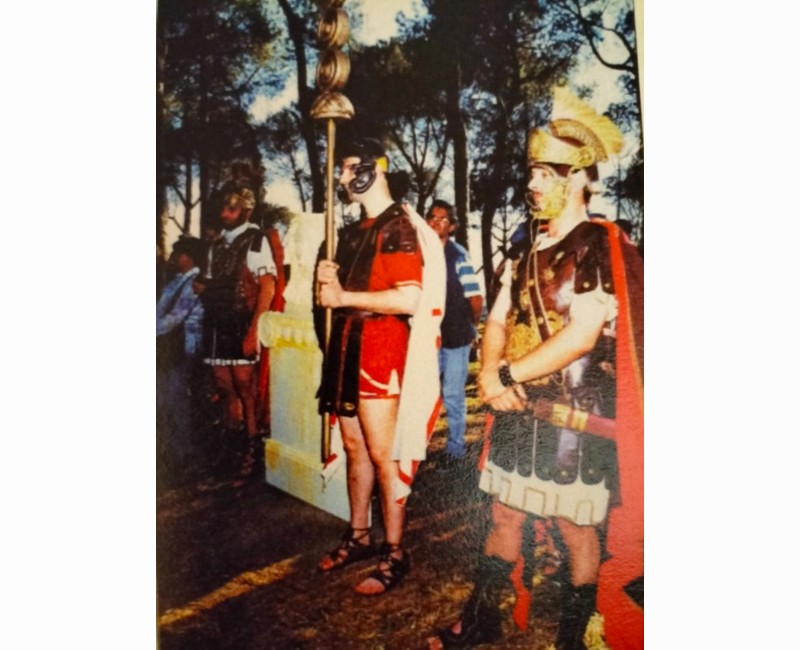

Alla fine degli anni Novanta e nei primi dopo il Duemila furono organizzate dal prof. Giovanni Sozi alcune imponenti rievocazioni storiche delle secessioni della plebe: decine di figuranti in costume – e anche alcune bighe di cavalli! – sfilarono per le vie del quartiere, confluendo sul Sacer Mons per rappresentare il confronto tra patrizi e plebei.

Nel 2005 la pinetina, conosciuta come “Parco di Monte Sacro”, è stata intitolata a Simon Bolivar, uno dei protagonisti delle lotte di indipendenza del Sud America, il quale due secoli prima aveva qui prestato solenne giuramento di lottare per la libertà della sua terra.

(A Simon Bolivar era stata già dedicata, nel dicembre 1922, la piazza di Città Giardino inizialmente intitolata a Menenio Agrippa. L’intitolazione tornò a quest’ultimo dopo la guerra, considerato che nel frattempo al “libertador” venezuelano era stato dedicato un sito più importante – prima sulla Flaminia, poi il piazzale di Valle Giulia – con una statua equestre. Lo stesso Bolivar è tutt’ora ricordato, a Monte Sacro, con una targa posta nel 1930 sulla scuola Don Bosco. Ci sia concessa quindi una domanda: se proprio gli si voleva dedicare un ulteriore sito, lo si doveva fare sovrapponendo questa intitolazione alla millenaria, e ben più importante, storia del Sacer Mons? E – per sovrappiù – occupando il sito con una stele monumentale donata dal “controverso” presidente Chavez?).

Sotto il parco, durante la Seconda Guerra mondiale, era stato costruito un rifugio antiaereo, di cui si era persa memoria e che è stato riscoperto nel 2016, durante lavori di ispezione del sottosuolo.

I due Mausolei

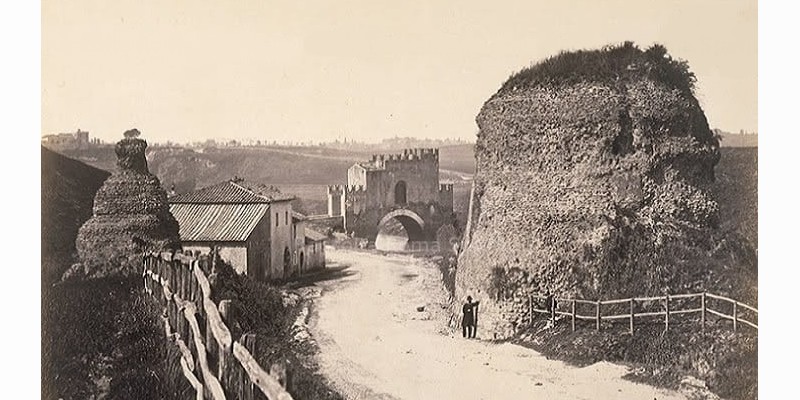

Venendo da Roma lungo l’antico tragitto di via Nomentana, oltrepassato il vecchio Ponte Nomentano, sulla destra si erge la collinetta del Sacer Mons e sulla sinistra – ma anche più avanti, lungo il percorso – troviamo l’area dove si sviluppava una vasta necropoli. Di questa rimangono, a lati della strada, i resti di due antichi mausolei di età imperiale.

Si possono ancora osservare le strutture con base in calcestruzzo e blocchi di tufo. Sono stati ovviamente asportati, nel corso dei secoli, i rivestimenti realizzati con lastre di travertino e marmo.

Il mausoleo di destra, più piccolo, è situato in un giardino privato.

Il mausoleo di sinistra, il più imponente, si trova all’interno del parco Caio Sicinio Belluto. Tradizionalmente viene chiamato “Mausoleo di Menenio Agrippa”, per la vicinanza al Sacer Mons: si tratta di un’attribuzione ovviamente incongrua, perché il celebre personaggio visse circa sei secoli prima della realizzazione del manufatto. È menzionato – insieme con il Ponte Nomentano – anche da Stendhal, nelle sue Passeggiate romane, come meta di una gita fuori porta il 18 aprile 1828: “Abbiamo portato con noi panini e caffè alla tomba di Menenio Agrippa, patrizio gioviale e di buon senso che le nostre compagne conoscevano grazie alla tragedia di Shakespeare (il Coriolano)”. L’ingresso è stato murato negli anni Novanta, per evitare che l’interno fosse oggetto di degrado.

(notizie storiche da Giovanni Sozi, Montesacro, un quartiere con l’anima, ed. Serarcangeli Roma 2024).